Guy Lévis Mano par Antoine Coron

« Un artisan de belles formes vraies » [1]

De 1923 à 1974, un homme, seul le plus souvent, a travaillé à donner aux poèmes qu’il aimait la demeure qui lui semblait la plus juste. « Loger la source » fut la tâche qu’il se fixa et qu’il accomplit avec art et probité.

Une telle production, dans l’austère présentation d’une bibliographie, frappe surtout par son ampleur, par sa durée dans le champ étroit où elle s’affirma, par la qualité des textes qui maintenant la valorisent et qu’en son temps l’imprimeur se proposait modestement de « loger dans leur maison ». Les témoignages de trois des plus grands poètes français placés en exergue de ce recensement expriment, chacun à leur manière, une dette à l’égard de l’ouvrier auquel Joë Bousquet écrivait en 1938 : « Vous nous avez appris la rigueur, vous avez donné un empire à la poésie. » [2]

Ce qui n’apparaît pas et qui met dans cette œuvre ce qu’il faut de merveilleux, est l’apparente facilité, la « simplicité stupéfiante » [3], avec laquelle elle se manifesta. Simplicité des moyens mis en œuvre, étonnante facilité de leur maîtrise. Guy Lévis Mano avait à peine dix-neuf ans quand il publia son premier livre, en 1923, et dix ans plus tard, dans la chaleur du mois d’août, il composait dans sa chambre, comme en jouant, ses deux premières plaquettes. Avant ces dates, quel apprentissage, quelles influences subit le jeune poète, quels milieux ou groupes littéraires fréquentait-il, d’où lui vint cette passion du livre et des caractères ? Nulle biographie n’y répond et lui-même tint à garder sur les premières années de sa vie un secret qui embellit de mystère ses premières réussites que rien ou presque ne semble annoncer. Plus tard, il ne livra de lui-même que l’artisan affairé que l’on pouvait trouver à son atelier, puis, quand il eut cessé d’imprimer, l’image d’un vieil homme au regard clair, à casquette et blouson de laine, assis derrière un bureau en désordre, « épousant l’attente ».

Guy Lévis Mano ne s’identifie pas forcément au personnage qu’au fil des ans il épousa aussi et que confortèrent les témoignages d’amis chaleureux. Au poète du dédoublement correspondait un homme multiple, dont l’existence fut souvent difficile et la solitude tragique, hors de l’activité typographique qui fut sa raison de vivre.

![]()

Entre les dates extrêmes de sa vie — 1904 et 1980 — [4], un seul événement notable, l’expérience de la guerre suivie par celle de la captivité, de 1939 à 1945. Le citadin populiste découvrit des hommes qu’il ignorait, ceux de la campagne et des provinces ; le solitaire en quête perpétuelle d’amitiés électives, y éprouva la solidarité au milieu de compagnons de hasard. Ces années de stalag (VII A, III B, II D) et de kommando, loin de Paris, de son atelier, des poètes qui venaient le visiter, le modifièrent profondément. On mesure ce bouleversement en considérant après elles le poète, l’éditeur et le typographe : ces trois parts de lui-même sont si différentes, qu’on est amené à apprécier la parenthèse de ces six années comme la principale fracture dans son activité et dans sa vie.

D’autres failles se dénombrent : le silence de l’éditeur en 1928-1929, dû au service militaire et qui correspond aussi à une première rupture dans ses amitiés littéraires ; l’année 1935 surtout, qui inaugure une intense activité éditoriale au service des poètes surréalistes ; l’année 1951 enfin, la première d’une période plus mesurée, sélective et personnelle, qu’il considérait à la fin, alors que, depuis 1975, il n’imprimait plus, comme la mieux correspondre à des choix mûris.

« À dix-sept ans j’écrivais des poèmes », confia-t-il un jour. Deux ans plus tard il les publiait et de 1923 à 1928, entouré d’amis tels qu’Halina Izdebska, Gaston Poulain, Marie Sauvage, Robert Barriot, Jeanne Bergson, il édita quatre revues successives [5] et quelques livres. Publiées « en coopérative », ce qui signifie, semble-t-il, que les auteurs participaient aux frais, ces revues éphémères étaient ouvertes aux jeunes poètes et peintres — elles étaient très illustrées — sans parti pris de chapelle : « Nous irons à l’art par tous les chemins » était-il proclamé dans l’une d’elles [6]. Il s’agissait pour ces jeunes gens de s’affirmer en s’éditant et cela n’allait pas sans quelques attaques contre d’autres groupements littéraires appelés à plus d’avenir : le premier article de Ceux qui viennent (janvier 1925) est dirigé contre le surréalisme, dont le Manifeste venait de paraître. Guy Lévis Mano qui le signa, se présente à nous comme le chef de file de ce petit groupe et, dans ces années, paraît déborder d’activités. Fondateur d’une brève « Association internationale des jeunes écrivains et artistes », organisateur de soirées poétiques et musicales, il publie en 1925 C’est un tango pâmé, dont la critique loua surtout le soin apporté à la typographie, pourtant si éloignée de ce que nous sommes habitués d’aimer en ses livres.

À l’exception des toutes premières, ses publications, jusqu’en 1933, sont imprimées chez Louis Beresniak, rue Lagrange, qui par la suite travailla également pour les surréalistes. Chez lui, Guy Lévis Mano observe les ouvriers au travail, les questionne, se frotte en somme à l’imprimerie, mais borne son intervention aux mises en pages. L’absence de capitales et de pagination, parfois la suppression de la page de titre ou de la ponctuation, que remplace un écart variable entre les mots, plus tard les titres courants en bas de page, autant de détails faits pour surprendre et qui témoignent d’un désir d’innovation. Par contre — mais sans doute était-il limité par le matériel de son imprimeur — le choix des caractères (le Latin antique et l’Albion), toujours de petits corps, n’est pas des plus heureux. Il n’y revient d’ailleurs plus après 1933, comme par la suite il fit silence sur ses propres textes de cette époque. Tout n’est pourtant pas à écarter dans ces revues et la présence de Pasternak, Mandelstam, Essenine, Anna Akhmatova, puis de Marina Tsvétaeva, est suffisamment rare dans des revues françaises en 1923-1927 pour donner quelque mérite à leur jeune éditeur.

Ayant rempli ses obligations militaires, Guy Lévis Mano reprit le cours de ses activités antérieures en créant successivement deux nouvelles revues, Minutes (1930-1932), puis Directions (1932-1933), auxquelles participèrent de nouveaux venus [7] aux côtés de quelques-uns seulement des auteurs des années antérieures [8]. Très différentes l’une de l’autre — Minutes est plus une série de cahiers fortement individualisés qu’une véritable revue —, elles marquent un progrès sensible par rapport aux précédentes, particulièrement Directions, la plus modeste, mais la plus moderne, où la photographie [9] tient une large place. Ainsi l’irruption de Facile au catalogue de GLM en 1935 se préparait-elle trois ans plus tôt par une attention à l’image fixe, dont le livre d’Éluard et Man Ray fut le si remarquable aboutissement, malheureusement presque sans suite.

Guy Lévis Mano, qui vivait auparavant d’un emploi de bureau, travaille de l’automne 1930 au printemps 1933 à la librairie « La Plume d’or », 2 rue de la Pompe, fondée par Madame Rouzaud, propriétaire aussi de la boutique attenante « À la Marquise de Sévigné ». Curieuse librairie, inaugurée en novembre 1930 par le sous-secrétaire d’État aux Beaux-Arts en présence du « Tout-Paris » artiste, mais vaste et luxueux local — « La maison du standard et du Nouveau jeu » assurait sa publicité — où Guy Lévis Mano organisait aussi des expositions et des soirées littéraires.

À cette époque, il se veut poète avant tout, se lie à Jean Cocteau (« C’est à vous de m’apprendre les secrets perdus », lui écrit celui-ci [10]), admire Damia, se passionne pour les sports populaires, le cyclisme (il fut journaliste au Vélo), la boxe, qu’il pratique et dont il est un des chroniqueurs spécialisés. Son roman, Jean et Jean (1932), dont il publia une courte partie en 1935, nous donne de lui dans ces années une image faisant violemment contraste avec l’esthète souffrant à la préciosité un peu mièvre de C’est un tango pâmé. Loin des serres chaudes où il semblait se consumer, l’errant nocturne des rues de Paris affiche son goût des quartiers populeux, recherche la compagnie des ouvriers, fréquente dans le quartier de Grenelle les spectacles de Montheüs. Animé d’une vitalité que rien n’arrête, il se veut cynique (« Je réalise et je détruis sans regret ») et c’est par un meurtre rêvé, puis effectivement réalisé qu’il clôt son récit, libéré par ce geste de toute une part de lui-même, unifié. Ce roman, où le rêve se mêle constamment à la réalité, sans souci de cohérence apparente, où la cruauté et le sexe sont deux composantes essentielles des thèmes, nous projette déjà vers les années 1935-1939 et donne une des clefs permettant d’apprécier comment put s’opérer chez lui le passage au service du surréalisme, difficilement compréhensible si l’on s’en tient aux textes qu’il publiait jusqu’alors.

En août 1933, il a quitté « La Plume d’or » que sa propriétaire vient de fermer et ne s’est pas encore installé avenue de Ségur. Durant ce vide, qui est aussi celui de l’été à Paris, il réalise dans sa chambre, boulevard de Grenelle, ses deux premiers livres, II est fou et Ils sont trois hommes. Les éditions GLM naissent ainsi, apparemment par jeu et par hasard : le poète uruguayen Carlos Rodriguez-Pintos, typographe amateur, s’étant éloigné de Paris, lui avait confié sa petite presse à levier et quelques cassetins de Bodoni. En fait, comme nous l’avons vu, Guy Lévis Mano avait atteint dans la mise en page une certaine assurance, il découvrait la variété et la personnalité des caractères — il utilise alors épisodiquement le Gill et le Didot —, sentait le besoin de ne plus seulement commander leur organisation, mais de participer effectivement à cette mise en place, certain qu’en travaillant lui-même, des possibilités nouvelles se présenteraient à lui, dont il n’avait pas l’idée en passant par la médiation d’un imprimeur. Il y eut aussi sûrement dans cette fascination de la typographie l’attirance du métier manuel : le poète, par elle, devenait un ouvrier.

De cette date les volumes publiés par Guy Lévis Mano ne portent plus, sauf exceptions, le nom de la revue qu’il éditait alors ou quelque autre dénomination, mais, en page de titre, « Éditions G. L. M. », puis simplement « GLM », comme si leur éditeur avait attendu d’en assumer entièrement la fabrication pour y apposer son sigle. À partir de 1933 en effet, toutes les « éditions GLM » furent imprimées par lui, à l’exception des volumes trop lourds pour son matériel et le personnel dont il disposait : Les yeux fertiles de Paul Éluard, Poésies complètes de Philippe Soupault, les Œuvres complètes de Lautréamont, Iris et Petite-Fumée de Joë Bousquet, quelques autres livres aussi, furent confiés pour l’impression ou la composition, rarement les deux à la fois, à d’autres imprimeurs, tels que Darantière ou Henri Jourde.

Prenant en 1934 la gérance de la « Librairie 79 », avenue de Ségur, il disposait là d’un local suffisamment vaste pour y installer une presse plus importante, car jusqu’alors il réalisait toutes ses impressions dans sa propre chambre. L’acquisition en 1935 d’une Minerve à pédale (et probablement de quelques casses de Caslon) à Nancy Cunard, dont « The Hours Press » avait cessé toute activité depuis 1931, lui permettait d’envisager l’impression de plaquettes de plus grand format et à de plus forts tirages. Un jeune homme, Roger Bonon, comme lui sans aucune formation typographique, vint l’aider, tandis que Georges Duchêne, le propriétaire de la librairie, assurait un travail de secrétariat, avant que Madeleine Pissarro, amie de GLM depuis 1926 et qui fut un temps gérante de « La Plume d’or » ne le remplace. Ainsi se constituait, dans une librairie où la poésie était à l’honneur, une équipe passionnée de typographie et qui ne rêvait que d’éditions.

En 1935, secouée par la crise économique récente qui avait conduit tant d’éditeurs à la faillite et sonné le glas de l’édition de demi-luxe, la poésie en était réduite au compte d’auteur. Encore fallait-il trouver un bon imprimeur et nombreux étaient les poètes désireux de payer le prix qu’il faudrait non pas tant pour être édités que bien imprimés. C’était le cas des surréalistes dont les éditeurs favoris (Au Sans Pareil, Le Sagittaire...) avaient disparu ou étaient en difficulté et qui s’auto-éditaient. Mais aussi de bien d’autres poètes soucieux de belle typographie, comme Pierre Jean Jouve dont Le Paradis perdu n’avait pu paraître chez Gallimard illustré de gravures et qu’il s’était résigné à faire publier sans illustrations chez Grasset. GLM était connu de certains d’entre eux comme éditeur : dès que ses qualités d’imprimeur leur apparurent à l’évidence, ils allèrent à lui et très vite les « éditions GLM » furent assaillies de manuscrits.

Est-ce à dire qu’éditeur des surréalistes, il devient un éditeur surréaliste ? Il n’appartint jamais au mouvement et continua jusqu’à la guerre d’imprimer « ses » auteurs, dont aucun n’était surréaliste et qui souvent étaient les mêmes que ceux publiés au temps de Minutes. Dans les catalogues qu’il commence à faire paraître, la distinction entre l’un et l’autre groupe est strictement établie en mai 1936 par exemple, chacun occupe une moitié de la brochure. De plus, lorsque, le 17 novembre 1937, les éditions GLM organisèrent au Studio des Champs-Élysées un récital de poésie, tous ceux qui y furent lus, à l’exception de Jacques Baron, Lucien Jublou, Jean-Paul Collet et Pierre Courthion, avaient été publiés par Guy Lévis Mano avant 1935. Aucun d’entre eux n’était surréaliste. Enfin l’Anthologie poétique qu’il préparait en 1938-1939 avec Paul Éluard et André Breton, aurait fait aussi une large place à « ses » auteurs.

Il n’y eut donc ni adhésion ni conversion aux choix poétiques d’André Breton, mais coexistence sous le même toit de deux tendances entre lesquelles GLM ne voulait pas se prononcer et qu’il pensait ne pas s’exclure, dans un éclectisme qui est la caractéristique la plus constante de ses choix. L’absence de presque tous les surréalistes après guerre se comprend donc mieux : non lié au groupe, il ne conserva sa fidélité qu’aux poètes qu’il aimait et qui s’en étaient éloignés pour suivre leur voie propre — René Char dès 1935, Paul Éluard en 1938, auxquels s’ajoutèrent Jacques Prévert et Tristan Tzara autres exclus, Gisèle Prassinos, Pierre Jean Jouve, Henri Michaux, Maurice Blanchard, Edmond Jabès et Georges Schehadé. Des amis de Minutes et de Directions ne se retrouvent alors que René Guiette et Yvonne Vineuil. Tel fut, parmi les si nombreux auteurs publiés jusqu’en 1939, le partage que fit plus tard son goût et son amitié.

En 1936, Guy Lévis Mano et Roger Bonon abandonnèrent l’avenue de Ségur pour emménager dans un atelier d’artiste, au 6 de la rue Huyghens, au fond d’une modeste cour tranquille, au cœur de Montparnasse, où Madeleine Pissarro vint les rejoindre.

Quelques mises en pages reproduites dans la célèbre revue Arts et Métiers graphiques venaient de signaler les récentes réussites typographiques des éditions GLM, Facile et Trois typographes... Deux expositions, en 1936 et 1937, présentées respectivement par Paul Éluard et Pierre Jean Jouve, contribuèrent aussi à étendre la renommée du jeune imprimeur assez audacieux pour publier les nus de Man Ray et désarticuler un sonnet de Nerval. Les années 1936-1939 furent de loin les plus actives de l’atelier : 42 éditions en 1936, 52 en 1937, 21 en 1938, 27 en 1939, chiffres qui ne furent jamais plus atteints, seulement approchés dans l’immédiat après-guerre.

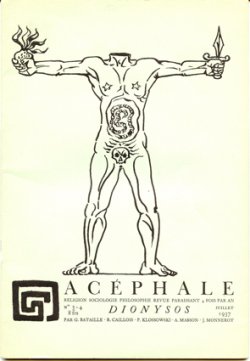

Tandis que les collections se succèdent (Douze, Repères, Habitude de la poésie, Parallèles, Poètes d’aujourd’hui, Biens nouveaux...), dont certaines ne dépassent pas les tous premiers titres, les revues sont moins nombreuses, mais plus durables. La principale, pour ne pas dire la seule — Acéphale étant à part — fut les Cahiers G.L.M., dont les neuf livraisons, de 1936 à 1939, sont le reflet du meilleur de sa production, associant textes et dessins selon une formule que d’autres revues reprirent plus tard, la contribution graphique d’un peintre étant traitée sur le même plan que les collaborations littéraires. À cette époque, rares sont les livres ou les plaquettes à paraître chez lui sans illustrations — plus des deux tiers en comportent. Si le plus souvent, selon le principe de la collection « Repères », il ne s’agit que d’un dessin (quelquefois d’une gravure) associé à un texte court, il publiait aussi de véritables livres illustrés où textes et images se répondaient [11] , et parfois même des volumes où la part graphique prédominait largement [12] . Car les livres de ces années, comme dans toutes les périodes vivantes, sont aussi variés qu’originaux, le format, la typographie, la présentation s’adaptant aux textes à imprimer dans une grande invention et une boulimie de publication qui laissait à Guy Lévis Mano aussi peu de temps pour écrire — il publie alors fort peu de ses propres textes — que pour formuler un style. Celui-ci se composait jour après jour au travers des impressions diverses qui se succédèrent jusqu’à la guerre.

En septembre 1939, Guy Lévis Mano et Roger Bonon étant mobilisés, on ferma l’atelier. Seule Madeleine Pissarro pendant quelques semaines continua de tenir la librairie qu’elle avait créée en novembre 1938 dans la même cour et où la dernière de ses « revues murales », celle consacrée à l’œuvre graphique de Valentine Hugo, venait à peine de s’achever.

![]()

À son retour de captivité GLM trouva son atelier intact : bien des livres en cours en juillet 1939 pouvaient aboutir et la guerre n’avoir été qu’un entracte. Il n’en fut rien : du projet d’Anthologie poétique des années 1918-1939, il ne reste aujourd’hui que les épreuves, Grisou de Marcel Jean et Oscar Dominguez demeura à l’état de projet, comme Requiem de Marie-Laure, l’album de cinquante dessins de Bellmer pour Margarete et Mythologie de la nature par André Masson. Le dixième des Cahiers G.L.M. resta en plan et ne furent achevés, après un long délai parfois, que Le Cœur à gaz de Tristan Tzara et l’anthologie de Francis Picabia (1947), L’autre voix de Robert Guiette (1948) et un Tristan L’Hermite illustré par Valentine Hugo (1949).

Roger Bonon avait péri en 1940 entre Dunkerque et Douvres, le groupe surréaliste s’était dispersé, les conditions de l’édition en France s’étaient considérablement modifiées et la conception que GLM lui-même avait de la poésie et de son double métier d’éditeur et de typographe n’était plus la même. Cette nouvelle période d’activité, plus longue, mais beaucoup moins animée que la précédente, ne pouvait donc être tout à fait identique.

Du point de vue de l’activité proprement dite, il faut distinguer dans ces trente années les cinq premières jusqu’en 1950, qui furent assez actives et correspondent à un moment singulier de l’édition poétique en France. À partir de 1951 et jusqu’en 1974, GLM ne publie plus en moyenne qu’une dizaine de volumes par an.

Si l’on compare les textes publiés avec ceux d’avant guerre, la rupture est aussi nette : un des traits de sa production durant les années 1930 est la part considérable des éditions originales [13]. À partir de 1945, elle s’amenuise progressivement jusqu’à ne représenter dans les dix dernières années que le tiers environ des livres qu’il imprime. Corrélativement prennent de plus en plus d’importance les textes anciens du domaine français et les traductions d’auteurs modernes ou anciens, ces dernières presque absentes avant guerre [14].

Quant aux livres illustrés leur part diminue aussi fortement : en trente ans GLM en publia moins que durant la seule période 1935-1939 [15], et dans cette production minoritaire, les reproductions de bois anciens (du XVIe au XIXe siècle) sont assez nombreuses. La gravure enfin prédomine aux dépens des dessins quand il s’agit d’artistes contemporains, mais, sauf quelques exceptions dont la plus notable est Retour amont de René Char illustré par Giacometti [16], l’illustration gravée excède rarement la place d’un frontispice réservé aux seuls exemplaires de tête. Alors que renaît et prospère l’édition de livres de peintres, GLM se refusa à poursuivre cette voie qu’il avait pourtant frayée avant guerre, s’en tenant à un type de livres dont il précisa mieux les contours.

Modeste acteur et victime d’un conflit mondial, Guy Lévis Mano, durant ses années de captivité, coupé de la poésie vivante, élargit ses lectures aux poètes étrangers (il traduisit alors Coleridge) et, rentré à Paris, se proposa très tôt de mettre ses éditions non plus au service d’un groupe, mais de la Poésie de tous les temps et de tous les pays. Les deux revues qu’il publie, Le temps de la poésie et la nouvelle série des Cahiers GLM, ont pour ambition de couvrir le champ de la poésie de son temps dans ce qu’elle a de meilleur, en France et à l’étranger ; les livrets de sa principale collection, « Voix de la Terre », étendent cette investigation à tous les horizons du passé, sans négliger la poésie orale et populaire.

Dans les nombreuses traductions qu’il publie alors, s’il accorde aux poètes de langue espagnole, qu’il traduit souvent lui-même, une place privilégiée [17], il n’en néglige pas pour autant les domaines germanique (il donna la première traduction française des poèmes de Georg Trakl [18]), anglo-saxon (Lewis Carroll et S.T. Coleridge sont publiés en édition illustrée [19]), russe [20], africain [21] et même turc [22].

Toujours soucieux de faire découvrir des auteurs méconnus, s’il s’attache à certains poètes du XVIe siècle français [23], cette réappréciation du passé se relie naturellement à un intérêt constamment en éveil pour la jeune poésie.

« Les écrivains de notre temps, lui avait écrit Joë Bousquet, qui n’auront pas eu au moins un livre sorti de vos presses, ne seront pas tout à fait de notre temps » [24] : cette prédiction se vérifia en un sens dans les années 1947-1955, tant fut grande l’attraction qu’il exerça sur toute une génération. Lecteur des nombreux manuscrits qui s’accumulent alors sur son bureau, il n’était pas sans subir parfois l’influence de poètes amis, comme Jouve, Jabès, Bounoure et surtout René Char, dont il devient le principal éditeur. Dans la liste des poètes nouveaux édités chez lui après guerre [25], nombreux furent ceux dont il publia le premier recueil. Limitant le nombre de ses éditions, ne travaillant plus dans l’affairement pressé d’avant guerre, il se donnait le temps de choisir.

L’admiration pour le typographe joua toujours un grand rôle dans l’attrait qu’exerça l’éditeur. Lui-même éditait surtout pour la joie d’imprimer. Quant à la vente, il comptait sur le temps, certain de voir ses livres finir un jour par rencontrer leurs lecteurs. Tous les auteurs n’avaient pas à ce sujet la même indifférence sereine, mais, pour beaucoup, le plaisir de voir leur manuscrit imprimé par lui, après des mois ou des années d’attente, était suffisant. Ceci explique en partie les rapports si particuliers qu’il put entretenir avec eux, leur demandant souvent de participer aux frais de l’édition. Sauf pour quelques-uns, dont Breton, Éluard et Char, il exigeait d’ordinaire soit une avance, soit une garantie de vente dès la parution. L’auteur achetait donc une partie (généralement le tiers) du tirage ou se mettait en quête de souscripteurs. Certains, comme Jouve, proposaient d’eux-mêmes cette solution, qui leur paraissait toute naturelle, d’autres, comme Joë Bousquet, l’aidèrent bien au-delà de ce que stipulait leur contrat. GLM d’ailleurs pouvait-il agir différemment, sauf à rapidement faire faillite, n’ayant pas de capital, vendant lentement et rééditant peu ?

Les livres sortis de ses presses de 1935 à 1975 se distinguent aisément de la production poétique des autres éditeurs par un certain nombre de traits communs, mais leur style, en quarante ans, évolue.

Sur le strict plan technique son travail atteint après la guerre sa qualité la plus sûre, même si certains livres, dès 1935, sont, de ce point de vue, d’une irréprochable perfection et d’une sobriété voisine de celle de ses dernières publications.

De 1935 à 1939, dans la quinzaine de caractères qu’il employa, quatre d’entre eux dominent, qui ne furent presque plus utilisés par la suite : les Metro, plus ou moins gras et sans empattement, le Série 18 si différent en romain et en italique, le Ronaldson toujours en petits corps, et le Plantin presque uniquement en corps 18. On constate à partir de 1945 un renouvellement complet des fontes qui va de pair avec un emploi assez différent de celles-ci : les six caractères le plus souvent utilisés sont le Fournier (jusqu’en 1955) en corps 9 à 12 seulement, le Garamond et le Plantin, et d’une manière plus espacée, le Bodoni, le Baskerville et le Caslon. À un matériel contemporain succèdent donc des familles de caractères beaucoup plus anciennes. Il choisit souvent de les imprimer en petits corps, surtout dans les années 1945-1950, à cause peut-être de la pénurie de papier, les variant plus souvent ensuite selon les textes à imprimer, mais restant généralement dans des corps moins grands que ceux d’avant guerre.

La mise en pages évolua quant à elle vers un classicisme dont les modèles sont à rechercher dans certaines impressions parisiennes du XVIe siècle, ce qu’évoque de manière évidente l’emploi de pieds de mouche ou de certaines vignettes, alors que l’étoile, si caractéristique des années 1930, disparaît. Le travail de GLM se veut toujours une « interprétation typographique » du texte, mais tandis qu’à ses débuts cela revenait parfois à désarticuler le poème, qu’il essayait de transcrire typographiquement en variant corps et caractères au mot près (cf. El desdichado, Quelques-uns des mots..., Trois typographes en avaient marre), interpréter devient pour lui plus tard la recherche d’une harmonie générale. Le choix des caractères est toujours fondamental — GLM considère que chaque famille de plomb a sa propre personnalité —, mais ce n’est plus qu’une des opérations de la construction du livre. Celle-ci est avant tout pour lui affaire de justesse dans les rapports de proportion. L’architecte qu’il devint considéra plus tard les variations typographiques de ses débuts comme de simples jeux, utiles seulement pour « prendre possession de la lettre ». Dans cette évolution l’influence des surréalistes ne fut probablement pas négligeable. Il est en effet curieux de constater comme, à part deux plaquettes, assez remarquables il est vrai [26], ce furent les collections où ils étaient les plus présents (Repères plutôt que Douze) qui sont les plus sobres, de même que le seul numéro des Cahiers G.L.M. publié sous la direction d’André Breton est le seul aussi à s’en tenir au même caractère dans le même corps du début à la fin. GLM, peu à peu, fit sien le souci de rigueur et de lisibilité qui les conduisait à écarter tout élément distractif, bornant ceux-ci à la périphérie du livre. Des poètes comme Pierre Jean Jouve et René Char l’encouragèrent également dans cette direction qui leur paraissait la mieux servir leurs œuvres.

![]()

Situer GLM, c’est d’abord évoquer ses refus. Refus du grand livre illustré, trop cher et souvent déséquilibré dans l’échange de l’image et du texte, refus de la couleur (« Ce serait là un moyen de peintre. Noir sur blanc, c’est plus grave »), refus de l’originalité (« Elle ne vaut que comme jeu de débutant »), refus du calcul, de la maquette (« Un livre, ça ne se fait pas de tête, ça se travaille au composteur »), refus bien sûr de la banalité de l’édition courante. La voie qu’il laisse à l’éditeur de poésie est une voie étroite, c’est la sienne. Une certaine austérité, le souci constant de considérer chaque livre comme une individualité — d’où la disparition quasi complète des collections après guerre — celui de rendre par les moyens de la typographie le climat propre à chacun d’eux : le premier but qu’il assigne à l’éditeur est celui de la lisibilité, le second, « la traduction fidèle de l’atmosphère ». En somme le typographe face à un texte est dans la même position que le traducteur : rendre intelligible et adapter. Il est aussi dans une situation comparable à celle de l’illustrateur, et l’on comprend mieux la prévention qu’il eut à l’égard de celui-ci dès qu’il sentit en lui une sorte de compétiteur. Cette conception si exigeante de son métier, lui seul pouvait l’accomplir. C’est pourquoi GLM ne me semble pas un modèle, plutôt un exemple. Il fut selon le mot de Bachelard « l’ouvrier total, l’ouvrier du poème et du livre » [27].

Antoine Coron, in Les Éditions GLM, 1923-1974, Bibliothèque Nationale, 1981

Couverture de La Revue Sans Titre, N°4 (deuxième série) - février 1924.

Couverture de L’Homme des départs immobiles de Guy Lévis Mano - 1934.

Couverture de la revue Acéphale, N°3/4 (sur le thème de Dionysos) - juillet 1937.

Dans la même rubrique

Quelques auteurs…

[1] Citation de Pierre Jean Jouve.

[2] Lettre du 20 novembre 1938.

[3] Pierre Jean Jouve, préface à Images de l’homme immobile, p 10.

[4] Guy Lévis Mano naquit le 15 décembre 1904 ; il mourut à Vendranges (Loire) le 25 juillet 1980.

[5] La revue sans titre (1923), Des poèmes (1924), Ceux qui viennent (1925-1926), L’arc-en-ciel (1927).

[6] Dans le bulletin de souscription à la revue Des poèmes (1924).

[7] Blaise Allan, Édouard Caen, Jean Follain, Herman Grégoire, Robert Guiette, Madeleine Israël, Carlos Rodriguez-Pintos, Yvonne Vineuil, Léo de Vriès.

[8] Pierre Brasseur, Maurice Fombeure, Halina Izdebska.

[9] On y remarque Pierre Kéfer, Dora Maar, Gill-Pax, Rudolf Schneider, Maurice Tabard.

[10] Lettre de janvier 1929.

[11] Le Paradis perdu et Kyrie de Pierre Jean Jouve illustrés par Sima (1938), le Lautréamont (1938), Métiers des hommes de Pierre Courthion et Kurt Seligmann (1938), Les poètes de sept ans de Rimbaud illustré par Valentine Hugo (1939), Crâne sans lois de Guy Lévis Mano illustré par André Masson (1939).

[12] Sacrifices de Georges Bataille et André Masson (1936), Solidarité de Paul Éluard (1938), Facile proie du même avec une suite de gravures de S.W. Hayter (1939).

[13] 70 % environ, de 1935 à 1939.

[14] Les textes français anciens représentent 40 % des éditions en 1964-1974 ; les traductions près du tiers en 1945-1950.

[15] 109 sur 168 éditions, en 1935-1939 ; 85 sur 333, de 1945 à 1974.

[16] Il faudrait citer aussi La ballade du vieux marin de Coleridge illustré par Mario Prassinos (1946), Cinq fois de Matsie Hadjilazaros (1949) et Chant funèbre pour Ignacio Sanchez Mejias de Lorca illustrés par Vilató (1950), À la santé du serpent de René Char illustré par Miró (1954).

[17] Federico García Lorca, Juan Ramon Jiménez, Pablo Neruda, Octavio Paz, Rafael Alberti, Miguel Hernandez, mais aussi Ramon Llull, Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse d’Avila.

[18] Il publia aussi Hölderlin, Heinrich von Kleist, Novalis, Hugo von Hofmannsthal…

[19] Mais il édite également Rupert Brooke, Edward Lear, Shakespeare, Christopher Smart, Walt Whitman.

[20] Essenine, Pasternak, Maïakovski.

[21] Léopold S. Senghor.

[22] Yunus Emré.

[23] Louise Labé, Maurice Scève, Jean de Sponde…

[24] Lettre du 18 avril 1939.

[25] Parmi ceux-ci, Gaston Puel, Laurice Schehadé (1947), Jean Cayrol, Jean Laude, Yves de Bayser (1948), Georges Cattaui, Scelsi (1949), Luc Estang, Jacques Dupin, Andrée Chedid (1950), Bernard Courtin, Jean Todrani (1952), René Cazelles, Pierre Torreilles et André du Bouchet (1953), André Frénaud (1956), Jean-Pierre Faye (1960), Dominique Fourcade (1966), Léna Leclercq (1968), Marwan Hoss (1971), Vera Linhartová (1974).

[26] De l’humour noir d’André Breton et Quelques-uns des mots... de Paul Éluard (1937).

[27] Lettre du 16 mai 1954.

Association Guy Lévis Mano

Association Guy Lévis Mano